こんにちは!テツメモです。

※2025年9月10日追記:

今回は本文に入る前に非常に大切なお知らせがあります。

🚕 9/14(日曜)から月額980円に値上げします

これまでずっと月額600円で運営してきた「今日から始まるAI生活」ですが、2025年9月14日(日曜)より月額980円に値上げいたします。

が、ご安心ください 。以下の条件の方は値上げ無しで継続ご購読いただけます。

- 今、有料購読いただいている方

- 2025年9月13日(土曜)までにご購読いただいた方

上記条件の方は、解約して再購読しない限り現在の価格(月額600円)のままご購読いただけます。

また、システムの都合上、値上げに伴い過去のバックナンバーの価格も自動的に720円から1,176円に値上がりします。もし気になる記事がある方は、ぜひ2025年9月13日(土曜)までにご購入ください。

今回の値上げは、移り変わりの激しすぎるAI業界で体験・実践し続け、より濃く役立つコンテンツを継続的にお届けするための取り組みです。

コンテンツの品質上、月額980円でも対価の何倍も価値提供ができていると信じています。これからも引き続き応援よろしくお願いいたします!

人気TOP5の記事を以下にご紹介します。

日々、バックナンバーとして購入され続けているTOP5の記事です

こちらも気になる方は、ぜひ2025年9月13日(土曜)までにご購入ください。

| 【時短の極意】YAML形式で実現!画像や図解の簡単アレンジから、リサーチ→執筆→サムネまで自動化する方法 |

|

||

|

| 【時短革命】ChatGPT Projects機能の本当のヤバさと、調査→執筆→画像→SNS→音声台本を自動化する9段階プロンプト |

|

||

|

| 『黒い画面って何?』だった私でも作れた!非エンジニア向けGemini CLI活用術と『AIコンテンツ工場』の構築方法 |

|

||

|

| 【脱・プロンプト地獄】GeminiのGem機能完全攻略+最強プロンプト師「Luna」の作り方と即戦力プロンプト10選 |

|

||

|

| 【生産性革命】Windows版Claude Codeで実現!「調査→記事→記事サムネ→音声台本」等が全自動になる9段階ワークフローの全貌を全公開 |

|

||

|

これからも引き続きご支援いただけると嬉しいです!

それではお待たせしました。本文です ↓

「GPT-5が出たらしいけど、実際何が変わったの?前のやつと何が違うの?」

「AIに資料作成を任せたいけど、どうやったらキレイなスライドができるの?」

「カスタマイズ機能とか色々あるけど、結局どう設定すれば私の仕事に役立つの?」

このような疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか?

私も最初は「また新しいAIか...覚えることが増えるなぁ」という正直な気持ちでした。でも実際にGPT-5を使ってみると、これまでのAIとは明らかに違う「賢さ」というか「頼もしさ」を感じたんです。特に「調査メモを投げたら、いい感じのスライドが出来上がった」時は、正直びっくりしました。

今回は、そんなGPT-5について、ちょっとディープに、でもゆるく解説していきたいと思います。

「新しいツールって覚えるのが面倒」って思うかもしれませんが、GPT-5の場合は「覚える」というより「慣れる」感覚に近いんです。使い始めてみると「あ、これ便利じゃん」って自然に思えてくる、そんなツールなんですよね。

📝【週刊ニュースレター発行】今日から始めるAI生活

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

GPT-5×プロジェクト機能で「調査資料添付→スライド作成」できるメタプロンプトを作ってみた

「ちょっと4oに比べて共感力足りないよね...」そんなGPT-5のイメージ、変わります。

カスタム設定で「あなた色」に染められる!… https://t.co/z6JgQI7obdpic.twitter.com/eMeTXAGGhK— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) August 11, 2025

💡 この記事を読むことで得られる3つのメリット

- GPT-5の「本当のところ」が分かる(無料エリア)

- プラン別のコンテキストウィンドウの現実(「400Kトークン使えるって本当?」の答え)

- 事実誤り80%削減って実際どのくらいすごいの?

- あなたの職業に合わせたカスタマイズ設定の具体例

- 「どう使えばいいの?」の答えが見つかる(無料エリア)

- 一般ユーザーからビジネスまでの現実的な活用想定

- コピペで使える8種類の職業別カスタマイズプロンプト

- GPT-4oとGPT-5、結局どっちを使えばいいの?問題

- 「調査結果→美しいスライド」の魔法を習得(有料エリア)

- 長文の調査結果や記事を投げるだけで、勉強会やセミナーで使えるスライドが完成

- React技術ベースの本格メタプロンプトを完全公開&カスタム方法も

- 見栄えの良い文字・ボックス・アイコンで自動装飾される仕組み

- Genspark、Manus、Feloなど「クレジット」を使わなくてもサクッとスライド生成したい人

この記事は、「GPT-5、気になるけどよく分からない」という方から、「もっと効率的に資料作成したい」というビジネスパーソン、そして「AIツールで本格的に作業を自動化したい」という方まで、幅広く対象としています。

いつものように少し長めの記事になっていますが、GPT-5の「使える部分」を実用性重視で解説しています。一気に読まなくても大丈夫ですので、ブックマークして「へぇ、そうなんだ」くらいの気持ちでお楽しみください♪

💡Genspark、Manus、Feloについて

| 【革命】AIエージェント時代の始まり:招待制廃止のManus AI完全攻略とX用バズスレッド自動生成プロンプトの作り方 |

|

||

|

| 【note記事も図解付きで1発生成】「調べる×作る」を最速で!Gensparkスーパーエージェント&AIスライドで実現する夢のワークフロー |

|

||

|

ワンポイントTip:新しいAIツールの価値は「すべてを理解すること」ではなく「一つでも楽になること」にあります。GPT-5も完璧に使いこなす必要はありません。まずは「これ便利かも」と思う機能を一つ試してみることから始めてみてください。小さな効率化が積み重なって、気がつくと大きな変化になっているものです!

🎙️ニュースレターの内容をAI音声でキャッチアップ!

記事の内容を、有料購読エリアの概要も含めて紹介しています。

ぜひこちらも一緒にフォローしていただき、”ながら聴き”も楽しんでみてください♪

📊 GPT-5は何が違う?前世代からの劇的進化ポイント

「GPT-5って結局、GPT-4の何が変わったの?」

これ、私も最初に思った疑問です。正直「また数字が1つ上がっただけでしょ?」なんて思っていました。ところが実際に使ってみると、「あ、これは確かに違う」って実感できる変化があったんです。

今日は、そんなGPT-5の「本当に変わったところ」を、ちょっと詳しく、でも分かりやすく解説していきたいと思います。

「記憶力」の違いを正しく理解しよう

まず最初に、よく話題になる「コンテキストウィンドウ」について。これ、簡単に言うと「AIがどのくらい長い文章を一度に覚えていられるか」という話です。

「GPT-5は400Kトークンまで対応!」なんて情報を見かけることがありますが、ちょっと待ってください。これには少し注意が必要なんです。

調査の結果、どうなってるの?

- ChatGPT Free 8K tokens(従来とほぼ同じ)

- ChatGPT Plus 32K tokens(従来とほぼ同じ)

- ChatGPT Pro 128K tokens(ここが新しい恩恵!)

- API利用時 最大400K tokens(開発者向けの超大容量)

つまり、「400Kトークンの恩恵」を受けられるのは、主にAPI経由でGPT-5を使う開発者の方なんです。一般ユーザーの場合、大きな変化を感じられるのはProプランからになります。

「えー、じゃあ私には関係ないじゃん」って思いました?でも、ちょっと待ってください。Pro版の128Kトークンでも、実はかなりすごいんです。

128Kトークンって、具体的にどのくらい?

だいたい長編小説1冊分くらいのテキストを一度に読ませることができます。たとえば:

- 100ページくらいの報告書を全部投げて「要点を3つにまとめて」

- 複数の会議議事録をまとめて「共通する課題を抽出して」

- 長いメールのやり取りを全部見せて「経緯を整理して」

こういうことが、文章を分割せずに一発でできちゃうんです。従来だと「ちょっとずつ小分けにして入力」が必要だった作業が、ドンッと投げて終わり。

「そんなに長い文章、扱うことある?」と思うかもしれませんが、意外とあるんですよね。特にお仕事をされている方なら、「複数の資料をまとめて分析したい」場面って結構あるじゃないですか。

実際に使ってみて、どうなの?

結果、入出力結果は何と50万文字!

今までChatGPTを使ってきて、こんなに長文のやり取りは感覚的にできませんでした。

ですので、調査結果では「ChatGPT Plus 32K tokens」とありますが、私の感覚ではAPI利用と同じくらいの400K tokens動いているのでは?という印象です。

少なくとも、今までより多くの情報を与えまくってもGPT‑5は安定して動きました

事実誤り80%削減の信頼性向上

次に、個人的にかなり重要だと思うのが「嘘をつかなくなった」話です。

従来のAIって、たまに自信満々に間違ったことを言うことがありましたよね。「この情報、本当なの?」って疑心暗鬼になった経験、ありませんか?

GPT-5では、公式発表によると「GPT-4oと比べて約80%の事実誤り削減」を実現したそうです。これ、地味に見えるかもしれませんが、めちゃくちゃ大きな進歩なんです。

どういうことかというと...

従来:「この情報、本当かな?一応他でも確認しよう」

↓

GPT-5:「まぁ、GPT-5が言ってるなら大体合ってるでしょ」

この安心感の違い、分かりますか?特にビジネス利用では「情報の信頼性」って死活問題ですから、この改善はかなり嬉しいポイントです。

もちろん、100%完璧というわけではありませんから、重要な情報は最終確認が必要です。でも「基本的には信頼できる」という前提で使えるようになったのは、大きな変化だと思います。

「考える時間」をコントロールできる新機能

これも面白い進化なんですが、GPT-5は「考える時間」を調整できるようになったんです。

具体的には?

- 普通の質問:サクッと答える(従来通り)

- 複雑な質問:自動で「ちょっと考えさせて」モードに切り替わる

- 手動指定:「じっくり考えて答えて」と指示も可能

まるで人間の「ちょっと考えさせて」みたいな感覚ですよね。簡単な質問には即答、複雑な問題にはじっくり取り組む。当たり前のようでいて、AIにとっては結構画期的なことなんです。

GPT-5 Thinkingモード相当を、GPT-5でも使う有益な裏技

GPT-5を使う時に「think hard about this」や「reasoning_effort」を入れると、thinkingの週200回制限を消費しない

と、私も何度か試しましたがthinkingに意図的に切り替えた方が深く考えている印象でした!

📝GPT-5 Thinkingモード相当を、GPT-5でも使う有益な裏技🚀

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

GPT-5を使う時に「think hard about this」や「reasoning_effort」を入れると、thinkingの週200回制限を消費しない

と、私も何度か試しましたがthinkingに意図的に切り替えた方が深く考えている印象でした! https://t.co/9Ix6wh959Zpic.twitter.com/KIhe66Zu3S— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) August 9, 2025

API版だともっと細かく制御できて:

- minimal とにかく速く答えて

- low 軽く考えて答えて

- medium 普通に考えて答えて(デフォルト)

- high じっくり考えて答えて

さらに「verbosity」という機能もあって、回答の長さも調整可能。「短く要点だけ」から「詳しく丁寧に」まで、お好みに合わせられます。

こういう「使い勝手の細かい調整」って、実際に使ってみると「あ、これ便利」って思うんですよね。

マルチモーダル対応の実用的進化

最後に、画像や音声の扱いも良くなったという話。

「マルチモーダル」って難しそうな言葉ですが、要するに「文字だけじゃなくて、画像や音声も一緒に理解できる」ということです。

実用的には:

- 図表やグラフの解析精度がアップ

- 写真を見せて「これ何?」の精度向上

- 将来的には動画も扱えるようになる予定

まだ劇的な変化というほどではありませんが、「確実に良くなってる」という感じです。特にお仕事で図表を扱うことが多い方には、地味に嬉しい改善かもしれません。

💡ぜひGPT‑5×プロジェクト機能×音声モードを使ってみてほしい!

📝ヤバいな、これチートだ

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

「Projects機能×Advanced Voice mode」の組合せで、

無限に教科書完全再現の英会話練習できちゃう

Projectsの指示に、英会話スクリプトを入れて、AIになりきってもらうだけ

もう教科書の1人音読必要無し!月額数千円でAIと無限対話学習可能

詳細はリプ欄へ👇 https://t.co/wRS9O97ugTpic.twitter.com/YHSlDlWKXc— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) June 14, 2025

というわけで、GPT-5の主な進化ポイントをざっくりまとめると:

- 記憶力アップ(特にProプラン以上)

- 信頼性アップ(嘘をつきにくくなった)

- 思考の柔軟性(考える時間を調整可能)

- 画像理解の改善(地味だけど確実な進歩)

どれも「地味だけど確実に便利」という感じの改善ですね。派手さはないけれど、日常的に使っていると「あ、楽になったな」と実感できる、そんな進化だと思います。

ワンポイントTip:新機能の価値は「スペックの数字」よりも「日常の使いやすさ」にあります。GPT-5の進化も同じで、「400Kトークン!」という数字より「長い資料をサクッと要約してくれる安心感」の方が大切。あなたの普段の作業で「これ、ちょっと楽になったかも」と感じる瞬間があれば、それがGPT-5の真価を実感している証拠です!

💼 一般ユーザーからビジネスまで:GPT-5活用想定例

「GPT-5って、結局何に使えばいいの?」

これ、新しいツールが出るたびに思う疑問ですよね。私も最初は「AIチャット?質問に答えてくれるやつ?」くらいの認識でした。

でも実際に使ってみると、「あ、こんなことにも使えるんだ」っていう発見の連続なんです。今日は、そんな「へぇ、そういう使い方があるのか」という想定例を、ちょっとディープに、でもゆるく紹介していきたいと思います。

一般ユーザーの活用想定パターン

まずは、普通の生活の中でどんな場面で活躍しそうか、想定してみましょう。

創作サポート:「アイデアはあるけど、文章にできない」問題

たとえば、こんな経験ありませんか?「面白いエピソードはあるんだけど、それを小説や詩にまとめるのが苦手」みたいな。

GPT-5だと、あなたのアイデアを聞いて一緒に物語を作ってくれたり、特定の文体(「村上春樹風に」とか「宮沢賢治っぽく」)で書き直してくれたりするんです。

まるで「文章上手な友達」がいつも隣にいるような感覚。創作って、一人だとなかなか続かないものですが、「相棒」がいると俄然やる気が出ますよね。

学習アシスタント:「分からないことを、恥ずかしがらずに聞ける相手」

「量子コンピュータって何?」「ブロックチェーンの仕組みが分からない」

こういうとき、人に聞くのはちょっと恥ずかしいじゃないですか。「こんな基本的なこと知らないの?」って思われそうで。

でも、GPT-5なら何度でも、どんなレベルからでも質問できます。「小学生にも分かるように説明して」って頼めば、難しい専門用語を使わずに教えてくれる。

私もたまに「えーっと、これって今更聞けないけど...」みたいなことをGPT-5に聞いたりしています。判断されない相手に質問できるって、意外と心理的に楽なんですよね。

特にオススメは「あらゆる学びをサポート」をONしてみてください。

この素晴らしさは、こちらの記事で熱く解説しています!

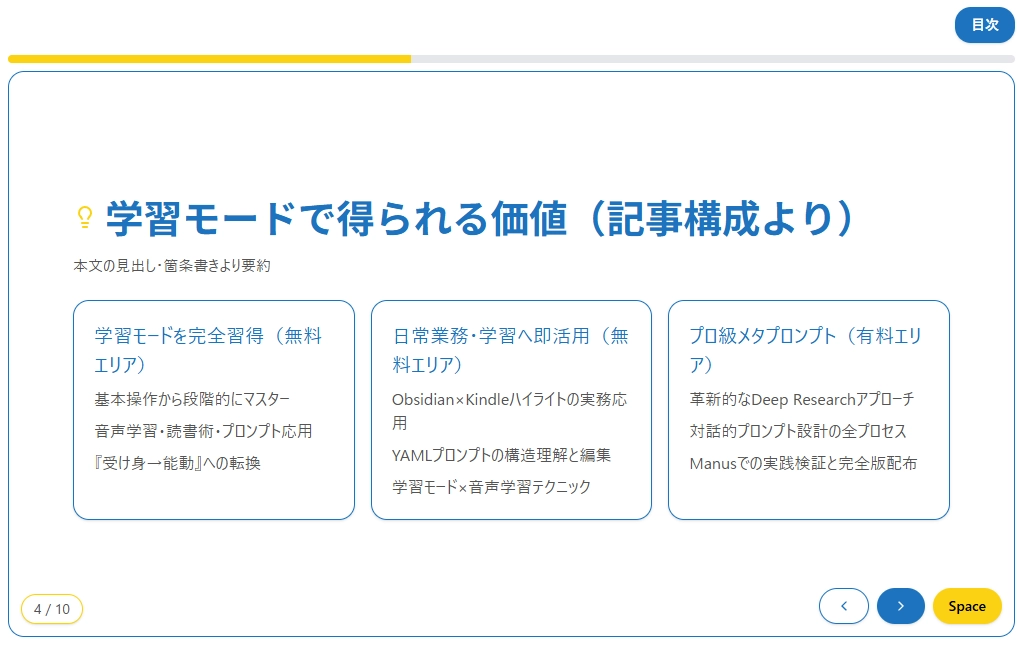

| 「即答AI」にサヨナラ:ChatGPT学習モードで「AI先生誕生」&プロ級メタプロンプトまで作れる意外な活用法 |

|

||

|

📝この使い方楽しい!

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

ChatGPTの新機能『あらゆる学習をサポート』モードを使って、Deep Researchの新手法のメタプロンプトが作れる

つまり、対話して学びながら有益なプロンプトも作れちゃうということ

そして、このやりとり自体をまとめれば、十分有益なnote記事も書ける気がする

詳細 👇 https://t.co/DCcxnmHNZXpic.twitter.com/LqoXr8giI0— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) July 30, 2025

日常の相談役:「ちょっと聞きたい」に全部答えてくれる存在

「今日の夕飯、何にしよう?冷蔵庫に卵と玉ねぎとジャガイモがあるんだけど」 「友達の誕生日プレゼント、何がいいかな?30代女性で、コーヒー好き」 「週末のお出かけ先、子供連れで楽しめる場所ない?」

こういう「ググるほどでもないけど、ちょっと相談したい」みたいなこと、ありますよね。

GPT-5は、そんな日常の小さな質問にも真摯に答えてくれます。しかも、あなたの状況(家族構成とか、住んでる地域とか)を覚えて、それに合わせた提案をしてくれる。

まるで「何でも知ってる近所のおばちゃん」みたいな存在ですね。

対話パートナー:「今日あったことを聞いてくれる相手」

これは少し繊細な話になりますが、GPT-5は「話を聞いてくれる相手」としても優秀なんです。

「今日、仕事でこんなことがあって...」

「人間関係でちょっと悩んでることがあるんだけど...」

もちろん、専門的なカウンセリングが必要な場合は人間の専門家に相談すべきです。でも、「ちょっと愚痴を聞いてもらいたい」「モヤモヤを言語化したい」くらいのレベルなら、GPT-5はいい聞き手になってくれます。

ちなみに、GPT-4oとGPT-5では対話の雰囲気が少し違うんです。GPT-4oの方が「友達っぽい親しみやすさ」、GPT-5の方が「頼れる大人っぽい安定感」という感じ。用途に応じて使い分けられるのも面白いですね。

ビジネスシーンでの活用想定

お仕事での活用となると、また違った側面が見えてきます。

コーディング支援:「プログラミングの相棒」として

OpenAIが公式デモで見せた「vibe coding」って聞いたことありますか?これ、「なんとなくこんな感じのアプリが欲しい」という曖昧な要求から、実際に動くアプリを作ってくれる機能なんです。

デモでは「英語話者がフランス語を学べるWebアプリ。楽しいテーマで、フラッシュカードとクイズ機能付き、進捗も追跡できるやつ」という指示で、実際に動くアプリが数秒で完成していました。

「プログラミングって難しそう...」って思ってた人も、これなら「とりあえず作ってみる」のハードルがグッと下がりますよね。

📝GPT‑5 Thinkingエグいな…

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

Claude級のコーディングと表現力ができている気がする

ちょっと丁寧に「ステップシーケンサー」の要件定義を投げたら、思いのほか素晴らしいアプリが仕上がった

詳細はリプ欄へ ↓ https://t.co/IYjGknwPFZpic.twitter.com/kJAb2zDdFp— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) August 8, 2025

ドキュメント作成:「書類作成の下準備を任せる」

議事録、企画書、メールの文面、報告書...

ビジネスって、本当に書類作成が多いじゃないですか。そして、その多くは「フォーマット的なもの」だったりします。

GPT-5なら、「こういう内容の議事録を作って」「顧客への謝罪メールの文面を考えて」みたいなお願いで、それなりの品質の下書きを作ってくれます。

もちろん最終的には人間がチェック・調整する必要がありますが、「白紙の状態から書き始める」ストレスが大幅に軽減されるんです。

データ分析支援:「Excel苦手...」を解決

「売上データをグラフにまとめたいけど、Excelの関数がよく分からない」

「顧客アンケートの結果を分析したいけど、どこから手をつけていいか...」

こういうとき、GPT-5にCSVデータを渡して「傾向を分析して、グラフも作って」とお願いすることができます。しかも、Pythonのコードまで書いてくれるので、同じような分析を繰り返すときにも便利。

データ分析って専門知識が必要に見えますが、GPT-5を「分析のお手伝いさん」として使えば、意外と身近になるかもしれません。

企業導入の実例

これは想定ではなく、実際に公式発表されている導入事例です:

- Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot:Microsoftの各種サービスでGPT-5が採用

- Amgen社:医薬品会社での科学的精度向上に活用(「GPT-5は科学的正確性の高い基準を満たした」と評価)

- Box社:CEO Aaron Levie氏が「complete breakthrough(完全な革新)」と評価

こうした企業レベルでの採用が進んでいるのを見ると、「もう趣味のツールじゃなくて、本格的なビジネスツールなんだな」って実感しますね。

普及状況のファクト

最後に、GPT-5の普及状況について、公式発表されている数字をご紹介:

- 週間アクティブユーザー:7億人突破(OpenAI公式発表)

- 有料ビジネスユーザー:500万人(ChatGPT for Business利用者)

- 企業価値:約5000億ドル(資金調達検討時の評価額)

この数字を見ると、「もはやGPT-5は一部の技術者だけのものじゃない」ということが分かります。普通の人たちが普通に使う、そんなツールになってきているんですね。

とはいえ、「みんな使ってるから私も使わなきゃ」というわけではありません。大切なのは、あなたの生活や仕事で「これ、ちょっと楽になりそう」と思える部分があるかどうか。

GPT-5は万能ツールではありませんが、「ちょっとした相棒」としては優秀です。完璧を求めず、「今日はこれ一つ、楽になったな」くらいの気持ちで付き合ってみると、意外と長く使い続けられるかもしれません。

ワンポイントTip:新しいツールとの付き合い方は「恋愛」に似ています。最初から完璧な関係を求めず、「今日はちょっと楽しかった」「今日はちょっと助かった」という小さな積み重ねが大切。GPT-5も同じで、いきなり全てを任せようとせず、まずは一つの作業で「あ、便利かも」と感じることから始めてみてください!

⚙️ カスタマイズ設定で「あなた専用AI」に変身させる方法

「ChatGPTって、なんかみんな同じ回答になりそう...」

そう思ったこと、ありませんか?私も最初はそうでした。「AIって機械的だし、みんなが使ったら金太郎飴みたいになっちゃうんじゃない?」って。

でも実は、GPT-5には「あなただけのAI」に育てる機能があるんです。今日は、そんなパーソナライゼーションの話を、ちょっとゆるく解説していきたいと思います。

GPT-4o騒動から学ぶ「AIとの付き合い方」

#keep4o を含む国内外のX投稿4800件ほどをざっとクラスタリングしてみました...4o失われた瞬間の喪失感から「ドラえもん化現象」、再構築マニュアル、課金停止国際連合などが混じり合うカオスです...🥹 以下クラスタ別の特徴です✍️…

徒然研究室✍🏻 @tsurezure_lab pic.twitter.com/c7nv8bwCOm— 徒然研究室✍🏻 (@tsurezure_lab) August 10, 2025

※このポストのクラスタリング図解がわかりやすい

まず最初に、ちょっと興味深いエピソードから。

GPT-5がリリースされた時、実はちょっとした「事件」が起きたんです。OpenAIが突然、旧モデルのGPT-4oを選択肢から削除しちゃったんですね。

すると、SNSで「#keep4o」という運動が起きるほどの大騒ぎに。「GPT-4oを返して!」という声が殺到したんです。

「え、新しいモデルの方がいいんじゃないの?」って思いませんか?でも、ユーザーの気持ちは複雑だったんです。

📝このハッシュタグはかなり興味深い!#keep4o

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

私はビジネスに全振りしてAIを使っているからAIモデルの変化にが嬉しく、今回のGPT-5への進化に感動していた

一方で、4oほど寄り添いが無くなったことで、ハッシュタグ先での「意外な使い方」ができなくなっていたことがよく理解できた

学び深い https://t.co/sA9zAOqceW— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) August 9, 2025

Wanted to provide more updates on the GPT-5 rollout and changes we are making heading into the weekend.

Sam Altman @sama

1. We for sure underestimated how much some of the things that people like in GPT-4o matter to them, even if GPT-5 performs better in most ways.

2. Users have very different…— Sam Altman (@sama) August 8, 2025

※「GPT-4oで人々が気に入っているいくつかの要素を、

私たちは確かに過小評価していた」

GPT-4oとGPT-5、何が違うの?

簡単に言うと、「キャラ」が違うんです。

- GPT-4o 「親しみやすい友達」みたいな感じ。感情に寄り添ってくれる

- GPT-5 「頼れる専門家」みたいな感じ。論理的で的確だけど、少しクール

どちらも優秀なんですが、「今日は友達みたいに話を聞いてほしい」という時と「専門的なアドバイスが欲しい」という時では、求めるものが違いますよね。

結局、OpenAI CEO のサム・アルトマンさんが「GPT-4oも選択できるようにします」と発表して、騒動は収まりました。でも、この出来事は大切なことを教えてくれました。

AIとの関係も、人間関係と同じ

私たちは相手によって話し方を変えますよね。友達には気軽に話すし、上司には丁寧に話す。GPT-4oとGPT-5の使い分けも、それと同じなんです。

「AIは便利な道具」と考えがちですが、実際には「個性のある相棒」として付き合う方が、長続きするのかもしれません。

パーソナライゼーション機能の活用法

「でも、AIをカスタマイズするって、なんか難しそう...」

そう思いました?大丈夫です。GPT-5のカスタマイズは、思っているより簡単なんです。

設定画面を開いてみよう

ChatGPTの設定メニューに「パーソナライズ(個人設定)」という項目があります。ここを開き「カスタム指示」をオンすると、まるで「AIの履歴書を書く」みたいな画面が出てきます。

あなたの情報を教えてあげよう

最初に「どのように呼べば良いのか、仕事は?」という欄があります。ここに、ニックネームや職業なんかを書くんです。

たとえば:

- ニックネーム:「姫と呼んでください」

- お仕事:「マーケティングの仕事をしています」

これだけで、ChatGPTがあなたのことを「覚えて」くれるようになります。「姫さん、マーケティングの仕事は順調ですか?」みたいに、親しみを込めて話しかけてくれるんです。

AIの「性格」を選んでみよう

次に面白いのが「性格選択」機能。プルダウンメニューから、AIの基本的なキャラクターを選べるんです。

- デフォルト(陽気で順応性が高い):万能タイプ

- 皮肉屋(批判的で皮肉っぽい):ツッコミを入れてほしい時に

- ロボット(効率的でそっけない):無駄話なしで要点だけ

- 聞き役(思いやりがあり相談に乗ってくれる):悩み相談に最適

- オタク(探究心が強く好奇心旺盛):とことん深掘りしてくれる

GPT‑5は共感力が少ないということなので、「聞き役」を選択することで、4oのように親しみ深い動きになってくれます。

細かい調整も可能

さらに「+おしゃべり」「+機知に富む」「+Z世代っぽく」みたいなキーワードを追加できます。まるでRPGのキャラクター設定みたいですね。

私は「+ユーモア」を設定してるんですが、時々クスッと笑えるコメントを返してくれるんです。真面目な質問をしても、最後にちょっとした冗談を挟んでくれたり。

設定の効果って、実際どうなの?

正直に言うと、劇的に変わるわけではありません。でも、「あ、なんとなく私に合わせてくれてるな」という安心感が生まれるんです。

これって、意外と大切なことだと思うんですよね。毎日使うツールだからこそ、「自分に馴染む感じ」があると、長続きするんです。

職業別カスタマイズプロンプト例集

「で、具体的にはどう書けばいいの?」

そんな疑問にお答えして、職業別のカスタマイズ例をご紹介します。コピペして使ってもらってOKです!

✅️カスタマイズプロンプト集8選

【医療従事者向けカスタマイズ例】

職業 消化器専門医

追加情報 患者への説明が得意で、複雑な医学用語を分かりやすく伝えることを重視しています

希望する特徴 +丁寧 +専門的 +患者目線

【エンジニア向けカスタマイズ例】

職業 フロントエンド開発者

追加情報 React、TypeScriptを主に使用。UX/UIデザインにも興味があります

希望する特徴 +効率的 +実践的 +最新技術

【マーケター向けカスタマイズ例】

職業 デジタルマーケティング担当

追加情報 SNS運用とコンテンツ制作が主な業務。データ分析も行います

希望する特徴 +創造的 +トレンド感 +数字重視

【学生向けカスタマイズ例】

職業 大学生(経済学専攻)

追加情報 就職活動中で、将来は金融業界を希望しています

希望する特徴 +励まし +将来志向 +実践的アドバイス

【クリエイター向けカスタマイズ例】

職業 フリーランスライター

追加情報 旅行、グルメ、ライフスタイル記事を執筆。猫を2匹飼っています

希望する特徴 +おしゃべり +創造的 +共感的

【経営者向けカスタマイズ例】

職業 中小企業経営者

追加情報 IT系スタートアップを経営。チームマネジメントと事業戦略が関心事

希望する特徴 +戦略的 +効率的 +リーダーシップ

【主婦・主夫向けカスタマイズ例】

職業 主婦

追加情報 2児の母。料理と家計管理が得意。最近副業に興味があります

希望する特徴 +実用的 +家庭的 +前向き

【趣味重視カスタマイズ例】

追加情報 読書が趣味(特にSF小説)。週末はキャンプやハイキングを楽しんでいます

希望する特徴 +知的好奇心 +アウトドア +読書好き

「完璧なカスタマイズ」を目指さない勇気

ここで大切なことをお伝えしたいんです。それは「完璧なカスタマイズなんて存在しない」ということ。

私たち人間だって、日によって気分が違うじゃないですか。今日は真面目に相談したいし、明日は軽く雑談したい。それなのに、AIに対しては「いつも同じキャラクターでいて」って求めがちなんです。

でも、それって少し窮屈じゃないでしょうか?

大切なのは「今日はこんな感じで」という軽やかさ

カスタマイズ設定は「絶対のルール」じゃなくて、「今日のムード」くらいに考えてみてください。気分が変わったら、設定も変えちゃえばいいんです。

「今日は効率重視で」「今日は親しみやすく」「今日はちょっと知的に」

そんな風に、その時々で調整していけば、GPT-5はあなたの「気分に合わせてくれる相棒」になってくれるはずです。

AIのカスタマイズって、実は「自分を知ること」でもあるんです。「私はこういうコミュニケーションが好きなんだな」「こういう時は、こんな話し方をしてもらえると安心するんだな」

そんな発見があると、AI以外の人間関係でも役立つかもしれませんね。完璧なカスタマイズを目指すより、まずは「今日はちょっと楽しかった」と思える設定から始めてみてください。

ワンポイントTip:AIのカスタマイズは「レシピ」ではなく「会話のスタイル」だと考えてみてください。料理のレシピは正確に従う必要がありますが、会話のスタイルはその時の気分で変えてOK。「今日はこんな感じで話そうか」という軽やかさで設定を調整してみると、きっとGPT-5との付き合いがもっと楽しくなりますよ!

💡 ここからのコンテンツ

実は、ここまでお話ししたのは「GPT-5活用のイントロダクション」なんです。本題はここからで、私が実際に検証した、もっと実践的で革新的な活用法があります。

それが「調査結果やブログ記事を投げるだけで、美しいスライドが自動完成するメタプロンプト」

「調査結果や記事」を「会議で恥ずかしくないプレゼン資料」にサクッと変える、まさに魔法のような仕組みです。

「また今夜も資料作成で徹夜かぁ...」

そんな憂鬱な夜から、あなたを解放してくれるかもしれません。

📝【週刊ニュースレター発行】今日から始めるAI生活

テツメモ|AI図解×検証|Newsletter @tetumemo

GPT-5×プロジェクト機能で「調査資料添付→スライド作成」できるメタプロンプトを作ってみた

「ちょっと4oに比べて共感力足りないよね...」そんなGPT-5のイメージ、変わります。

カスタム設定で「あなた色」に染められる!… https://t.co/z6JgQI7obdpic.twitter.com/eMeTXAGGhK— テツメモ|AI図解×検証|Newsletter (@tetumemo) August 11, 2025

🚀 有料エリアで公開する具体的な内容

📊 完全自動化メタプロンプトの全貌公開

- 調査や記事→美しいスライドの完全自動変換システム

- React技術ベースで本格的な仕上がりを実現

- ブランドカラーカスタマイズで企業色にも対応

- 16:9フォーマットでプレゼンテーション準備完了

🔧 メタプロンプト完全解剖

- なぜこんなにうまくいくのか?の設計思想解説

- ユーザーが提供した情報を理解するための忠実な設計

- ブランドカラー統一システムで「ちゃんとした感」を自動演出

- 自己診断テスト機能による品質保証システム

💻 実践的な使い方とカスタマイズ術

- コピペで使える完全版メタプロンプト

- 完成後文字等のカスタイマイズ方法

- チーム運用のベストプラクティス

🎯 実際のアウトプット例

Before(私のニュースレター記事):

| 「即答AI」にサヨナラ:ChatGPT学習モードで「AI先生誕生」&プロ級メタプロンプトまで作れる意外な活用法 |

|

||

|

※実際に上記記事の内容を投げただけで、以下のようなスライドが仕上がります

After(メタプロンプトで自動生成):

- 美しく構造化された8-12枚のスライド

- 統一されたブランドカラーとデザイン

- 読みやすい箇条書きと効果的な数値表示

- プレゼンテーション準備完了の完成度

※PowerPoint形式やPDF形式でダウンロードはできません

⏰ 「3時間→5分」の衝撃

従来の資料作成プロセス:

- 情報整理(30分)+ 構成検討(30分)+ PowerPoint格闘(2時間)= 合計3時間

メタプロンプト活用後:

- 調査結果コピペ(30秒)+ カラー確認(30秒)+ 実行(数分)= 合計5分

この差、どう思います?「3時間vs5分」って、もはや別次元の効率化ですよね。

「でも、5分で作った資料って、手抜きに見えない?」

そんな心配、分かります。でも実際に出来上がったスライドを見ると、「え、これ本当に5分で作ったの?」ってびっくりするんです。

🎬 実際の変換プロセスを完全公開

有料エリアでは、実際に私のニュースレターや調査結果を投げて、美しいスライドが生成される全プロセスを詳細解説しています。

想定される読者の声:

- 「確かに魅力的だけど、実際どうやって使うの?」

- 「メタプロンプトって、なんか難しそう...」

- 「どこをどうやって調整するの?」

これらの疑問すべてに、コピペで使える形でお答えしています。

💻️実践レポート

実際のスライド作成の結果や流れはnote記事でも紹介しています。

有料エリアの記事が気になる方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

|

GPT‑5で調査結果/記事/決算書等を投げるだけでキレイなスライドに仕上げるメタプロンプトが、想像以上にエグかった|テツメモ|tetumemo

この記事は、以下のニュースレターで紹介している、ChatGPTで「GPT-5×プロジェクト機能で「調査資料添付→スライド作成」できるメタプロ...

|

|

📚 詳しくはニュースレターへ

この記事の続きや、完全版メタプロンプト、さらなる実践的なテクニックは、有料ニュースレターでお届けしています。

「毎回資料作成に苦労している」

「もっと創造的な部分に時間を使いたい」

「ちょっと簡単な勉強会資料をサクッとスライド化したい」

そんな思いをお持ちの方にとって、きっと価値のあるコンテンツになっているはずです。

GPT-5による資料作成革命、一緒に体験してみませんか?

ぜひ購読してみてください。

📝 発行者

🎤Spotify:AI QUEST(今日から始めるAI生活)

🎤Apple Podcasts:AI QUEST(今日から始めるAI生活)

📹️YouTube:AI QUEST(今日から始めるAI生活)

📝noteでも、たまにAIなどの記事を書いています。

🎟️お得な招待コード

💡★イチオシ★無料で高機能なAI検索エンジン「Felo」(月額100円引きの招待コード)

💡Perplexity Pro(初月無料の招待コード)

| ここから先は有料コンテンツです |

| |

| この続き:9015文字 / 画像24枚 |